Un couple, un

départ en week-end, un zeste d’alcool et les galères débutent. Feux Rouges s’esquisse comme une plongée

infernale, un cauchemar nocturne entre le déchirement d’une vie conjugale

abîmée par les fêlures du quotidien et l’errance d’un quadragénaire grisé par

l’alcool, entre un huis clos intimiste et un thriller aux frontières du

surnaturel. La force du film

tient à cette sinuosité de l’histoire qui embrasse plusieurs pistes avec le

même attrait, créant une fascination de la part du spectateur. Cette adaptation

d’un texte de Georges Simenon, publié en 1953, prend des libertés pour élaborer

un voyage à part, inscrit dans le territoire français, là où le récit original

se jouait aux Etats-Unis.

Au sein du

cycle « Les Couleurs de la Toile piquent leur crise », Feux Rouges constitue sans doute LE film

sur la crise du couple, où les rancœurs, les doutes, les reproches et les

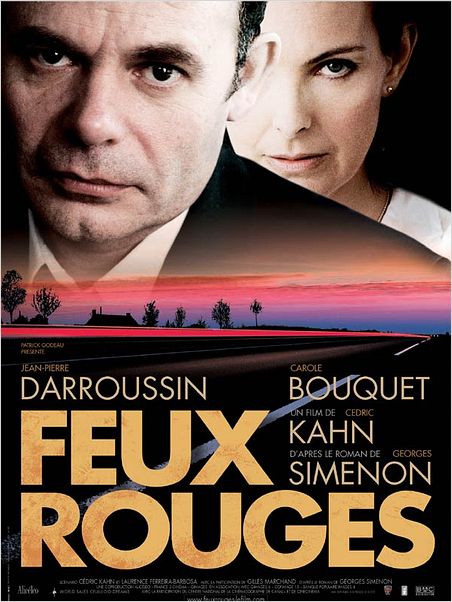

suspicions fusent comme des coups de revolver. Le couple, incarné par Jean-Pierre

Darroussin et Carole Bouquet, affronte des remous dont il ne peut sortir

indemne. Pour figurer ce trouble, Cédric Kahn recourt à l’angoisse, à la

fois du récit policier et de la déambulation fantastique. Deux films sont ainsi à

l’œuvre dans Feux Rouges, dessinant

deux lectures plausibles de l’intrigue. La première partie du film suit la dispute et la dislocation progressive du couple, d’une

façon très classique, réussissant le tour de force de construire un huis clos

conjugal au cœur d’une voiture. Puis survient un chemin de traverse, le film

s’enfonce dans autre chose, prend le détour d’une voie davantage symbolique

pour poursuivre son exploration du couple. Car la quête d'un Jean-Pierre

Darroussin contraint d’avancer dans la nuit à la recherche de sa femme

soudainement et mystérieusement disparue peut se lire au premier degré - un

héros en proie à un adversaire qu’il doit déjouer (ici un évadé de prison) -

comme au sens purement figuratif - l’homme devant lutter contre lui-même et avec

ses démons s’il veut dépasser la crise conjugale.

Ce croisement

entre récit « réaliste » (si le mot signifie quelque chose, à savoir

ici une façon d’aborder des situations ordinaires, souvent dures, dans une

forme assez simple et proche des personnages) et embardées dans un cinéma dit de genre (policier, fantastique) constitue une des caractéristiques essentielles du cinéma de Cédric Kahn. L’Ennui, sorti en 1998, proposait certaines séquences déroutantes

proches de l’onirisme, Roberto Succo

(2001) ou Feux Rouges (2004) lorgnaient

sur le polar, L'Avion (2005) sur le

conte pour enfants, Une vie meilleure

(2012) occasionnellement vers le film noir. Mais le sujet à chaque fois

rattache les personnages à des réalités brutales du monde contemporain, qu’il

s’agisse de la dépression avec ses phases d’envolées lumineuses et ses effondrements

lugubres, de la crise conjugale, de la crise économique, du deuil ou de la folie.

Les thèmes tissent une cohérence dans les questionnements du cinéaste, mais la

forme évolue pour s’adapter au mieux à ce que le film raconte. Ces choix ne

sont pas dénués de risques et d’échecs. L’Avion,

injustement déprécié, devait pouvoir s’adresser au jeune public comme un

conte sur le deuil d’un enfant après la disparition d’un père. Il demeure un

passionnant film hors normes, aussi tendre que brutal. Cela suffit-il pour

approcher le cinéma de Cédric Khan ? Probablement pas, puisque d’autres

cinéastes jouent de cette ambivalence permise par la fiction entre un sujet

prenant ses racines dans des questionnements du quotidien et une forme lorgnant

vers d’autres horizons narratifs. Il ne s’agit pas ici de faire un tour

exhaustif des intérêts spécifiques du cinéma de Cédric Kahn, mais revenons tout

de même sur deux éléments assez récurrents dans son œuvre : le mouvement

et l’angoisse.

Cédric Kahn

est un cinéaste du mouvement. Cela ne passe pas forcément par des tours de

forces de mise en scène qui emploieraient des travellings interminables ou des

mouvements de caméra vertigineux. Chez Cédric Kahn, le mouvement s’inscrit à

nouveau dans l’agencement entre le fond et la forme. Roberto Succo suit la fuite en avant d’un tueur en série, d’une

façon originale, abrupte comme ses courses folles qui ne peuvent s’achever que

violemment. Feux Rouges continue

cette figure du mouvement, sur un rythme plus lent mais tout aussi nerveux. Une vie meilleure met son héros en

mouvement constant pour se dépêtrer de ses ennuis. L’Avion offre quelques scènes de poursuite et de vols. A chaque

fois, les personnages ne peuvent qu’avancer, qu’il s’agisse d’une fuite sans

retour ou d’un élan courageux pour ne pas se faire happer par les drames. A cet

égard, la fin d’une Vie meilleure se

conclut sur l’image du père et du fils roulant en motoneige dans les plaines

canadiennes, petite fenêtre d’espoir après la descente aux enfers autant que

signe d’une bravoure renouvelée, sur un chemin qu’il faut poursuivre coûte que

coûte. Dans Feux Rouges, après

l’errance nocturne, le couple se retrouve, se repose tout en ayant conscience

qu’il faudra continuer, la dernière séquence suivant leur voiture s’éloignait sur

une route de campagne.

L’angoisse est

un autre thème récurrent du cinéma de Cédric Kahn. Qu’il s’agisse d’une

angoisse violente ou sourde, elle s’immisce dans la plupart des films et

renforce la densité rythmique des récits : Les phases de dépression de

Martin dans L’Ennui, l’affolement

d’une bête pourchassée autant que la violence imprévisible du personnage dans Roberto Succo, l’inquiétude croissante

du mari dans Feux Rouges, les

craintes des personnages face aux situations parfois périlleuses de L'Avion, les hésitations du couple

adultère dans Les Regrets ou encore

la peur de l’effondrement dans Une vie

meilleure. L’angoisse protéiforme devient ainsi une figure marquante de nos

sociétés modernes comme une épée de Damoclès qui ne laisserait jamais les personnages

en paix. Même dans les phases de bonheur, l’ombre d’un malheur demeure

présente. Dans Feux Rouges, la

résolution finale conserve une part de noirceur. Dans Une vie meilleure, les retrouvailles finales donnent certes une

conclusion heureuse, mais la réalité sous-jacente demeure prégnante, la famille

a beau être réunie, rien n’est réglé, la fuite en avant se poursuit d’un

continent à l’autre et les protagonistes encore en liberté (le père et le fils)

ne peuvent se reposer. Le mouvement et l’angoisse offrent ainsi à Cédric Kahn

l’opportunité de varier la cadence de ses films, d’explorer plusieurs pistes et

d’entraîner ainsi le spectateur dans des récits captivants.

Feux Rouges réunit à merveille ces deux

grands aspects que sont le mouvement et l’angoisse. Cédric Kahn parvient à

transposer l’univers de Simenon tout en se l’appropriant, à parcourir diverses

ambiances narratives tout en gardant une cohérence et une œuvre accessible par

tous. [Spoiler] A l’inverse du roman, Cédric Kahn choisit de faire tuer le

prisonnier par le mari, au milieu des bois, comme un ultime sursaut de vie,

comme une vengeance inconsciente envers le criminel qui a violenté sa femme. Le

personnage de Jean-Pierre Darroussin devient ainsi tour à tour salaud ordinaire

par son alcoolisme dépressif, victime lâche, vengeur expurgatoire et amoureux

chevaleresque (voire la scène en voiture où il se rend à l’hôpital, filmé

autant comme une course hâtive pour se rendre au chevet de sa femme affaiblie

que comme la cavalcade d’un jeune amant vers son rendez-vous galant). Ce

croisement des genres pourrait laisser envisager, à un certain moment, que le

personnage de l’évadé ne soit que fantasmé, comme une représentation sauvage du

héros. Dès lors, l’histoire prend une vision différente. Le protagoniste ne

serait-il pas coupable de ce qui arrive à sa femme, n’aurait-il pas lui-même

violenté sa femme ? Le questionnement de la police, l’inspection de la

voiture de Jean-Pierre Darroussin, le regard fuyant et apeuré de Carole

Bouquet, sa femme, pourraient laisser envisager ce questionnement, confirmant

l’idée que le film n’est qu’une représentation hallucinée du déchirement du

couple, où l’homme, pris dans son plus noir dessein, serait un alcoolique

violent et perdrait tout contrôle de lui-même. [Spoiler] Cette même brutalité sous-jacente

d’un personnage au bord de l’explosion se retrouve dans d’autres films de

Cédric Kahn dont Une vie meilleure,

où Guillaume Canet devenait par moments inquiétant et violent.

A l’image de ses longs métrages,

Cédric Kahn demeure imprévisible, refusant d’être trop vite catalogué, évitant

l’esbroufe, variant les cadences, conservant une certaine simplicité et

sobriété tout en explorant des voies parfois périlleuses. A côté de la

réalisation, le cinéaste a fait quelques apparitions en tant qu’acteur, dont un

second rôle remarqué dans Alyah

d’Elie Wajeman et prochainement dans Tirez

la langue, mademoiselle d’Axelle Ropert. Difficile de savoir à quoi

ressemblera la suite de sa filmographie, mais espérons que ce cinéaste, discret

mais important, continuera l’exploration de thèmes personnels en recourant à

des formes déroutantes. En attendant, voir ou revoir Feux Rouges permet d’apprécier la valeur

d’un cinéaste qui pourrait encore surprendre à l’avenir.

Emeric

Bibliographie :

« Feux rouges est un

très bon film français grand public : des comédiens expérimentés et

exceptionnels (Darroussin et Bouquet sont des Stradivarius, rien moins), une

mise en scène qui sait ce qu’elle veut, un filmage limpide, rythmé, étranger à

tout naturalisme, un suspense intense, des dialogues géniaux (dont la plupart

sont de Simenon), une manière très réaliste de décrire la campagne française

d’aujourd’hui (avec ses ronds-points, ses éclairages modernes, ses parkings

flambant neufs et ses bars "à l’américaine"), et même des scènes hors

du commun (comme la longue suite de coups de téléphone donnés par Antoine pour

retrouver Hélène, le tout en un seul plan fixe).

(…)

Les scénaristes (Kahn, Laurence

Ferreira Barbosa et Gilles Marchand trois cinéastes) ont cru bon d’opérer un

bouleversement majeur dans le récit en y ajoutant un meurtre. Du coup,

l’attention du spectateur est un tantinet détournée du sens de l’œuvre d’ailleurs

assez opaque, qui tourne globalement autour des questions du couple, de la

folie, du bonheur.) »

Objectif Cinema, Marc Lepoivre

http://www.objectif-cinema.com/analyses/199.php

http://www.objectif-cinema.com/analyses/199.php

« Feux rouges confirme

magistralement une réalité du paysage cinématographique français actuel :

Cédric Kahn est le plus grand cinéaste français de l’angoisse. »

Telerama, entretien avec Jacques Morice

« Revoyez-vous vos films ? Pourquoi ?

Jamais volontairement. S’il

m’arrive de tomber par hasard dessus, à la télé, je regarde. Maximum vingt

minutes. Plus, c’est intenable.

J’ai plutôt l’impression d’avoir

raté des films entiers. Comme L’Avion. Un film

trop rugueux et bizarre pour être mainstream, pour viser le jeune et grand

public. Et en même tant trop produit, trop coûteux pour être un film d’auteur.

Le film ne fonctionne pas surtout à cause du gamin que j’ai choisi pour plaire

et émouvoir le public. Alors que j’aurai dû d’abord penser à mon désir... Cela

étant, aucun de mes films n’est totalement réussi. Tout film est perfectible à

l’infini."

Sur Gérard Depardieu comme acteur à

faire jouer : « Sans hésitation, Gérard Depardieu. Il est

toujours bien, parfois mieux que les films. C’est du cinéma à lui tout seul.

Dans Mammuth, il ne fait

quasiment plus rien, mais il est fantastique. Il est super émouvant. Il a

quelque chose qui manque au cinéma français, c’est la transversalité :

Depardieu est capable d’aller partout. Le cinéma français est assez cloisonné,

les gens ne se mélangent pas assez, les genres non plus. Lui n’a aucun problème

pour passer de Duras à Weber, de Pialat à Josée Dayan. Il est incomparable.

Pour Feux rouges,

je lui avais proposé le rôle. Il a hésité et, très cash, m’a dit « Trop de texte, trop d’alcool, trop de nuits.

Je n’ai pas assez d’énergie. » Je ne désespère pas de le

retrouver. »

Par

quoi vos films sont-ils obsédés ?

L’envie de vivre et la peur de mourir,

à moins que ce ne soit l’inverse. »